※モニターにより実際の色とは異なって表示されます。

全国の美術館の情報や絵画・彫刻・アートなど芸術作品と画家・作家の紹介

東洲斎 写楽(とうしゅうさい しゃらく、旧字体:東洲齋 寫樂、生没年不詳)は、江戸時代の浮世絵師である。

寛政6年(1794年)から翌年にかけて、およそ10ヶ月の期間内に約145点余の錦絵作品を出版した後、浮世絵の分野から姿を消した。本名、生没年、出生地などは長きにわたり不明であり、その正体については様々な研究がなされてきたが、現在では阿波の能役者斎藤十郎兵衛(さいとう じゅうろべえ、1763年? - 1820年?)だとする説が有力となっている(詳細は後述)。

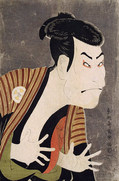

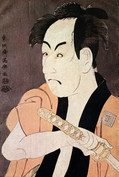

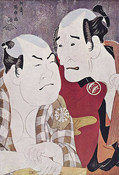

寛政6年5月に刊行された雲母摺、大判28枚の役者の大首絵は、デフォルメを駆使し、目の皺や鷲鼻、受け口など顔の特徴を誇張してその役者が持つ個性を大胆かつ巧みに描き、また表情やポーズもダイナミックに描いたそれまでになかったユニークな作品であった。

その個性的な作品は強烈な印象を残さずにはおかない。描かれた役者(画中に家紋がある)・役柄から芝居の上演時期が検証されており、これが現在の写楽研究の主流を為している。

写楽作品はすべて蔦屋重三郎の店から出版された(挿図の右下方に富士に蔦の「蔦屋」の印が見える)。発刊当時写楽の正体がまったく明らかにされなかったのは、蔦屋重三郎が話題作りを行なおうとした為だと考えられる。

その絵の発表時期は4期に分けられており、第1期が寛政6年5月(28枚、すべて大版の黒雲母摺大首絵)、第2期が寛政6年7月・8月(二人立ちの役者全身像7枚、楽屋頭取口上の図1枚、細絵30枚)、第3期が寛政6年11月・閏11月(顔見世狂言を描いたもの44枚、間版大首絵10枚、追善絵2枚)、第4期(春狂言を描いたもの、相撲絵を交える)が寛政7年1・2月とされる。

写楽の代表作とされるものは大首絵の第1期の作品で、後になるほど急速に力の減退が認められ、精細を欠き、作品における絵画的才能や版画としての品質は劣っている。前期(1、2期)と後期(3、4期)で別人とも思えるほどに作風が異なることから、前期と後期では別人が描いていた、

またあまりに短期間のうちに大量の絵が刊行されたことも合わせて工房により作品が作られていたとする説もある。

代表作として、「市川蝦蔵の竹村定之進」、「三代坂田半五郎の藤川水右衛門」、「二代大谷鬼次の奴江戸兵衛」、「嵐龍蔵の金貸石部金吉」などが挙げられる。

寛政6年5月の芝居興行に合わせて28点もの黒雲母摺大首絵とともに大々的にデビューをしたものの、蔦屋重三郎と組んで狂歌ブームを起こした大田南畝は『浮世絵類考』の中で、「あまりに真を画かんとして、あらぬさまにかきしかば、長く世に行なわれず、一両年にして止む」と書き残している。

これを見ると写楽の絵の売れ行きは芳しくなく、役者のファンからすれば役者を美化して描かれた絵こそ求めたいものであり、特徴をよく捉えているといっても容姿の欠点までをも誇張して描く写楽の絵は、とても彼らの購買欲を刺激するものではなかったようである。

またモデルとなった役者達からも不評で、『江戸風俗惣まくり』(別書名『江戸沿革』、江戸叢書巻の八所収)によれば、「顔のすまひのくせをよく書いたれど、その艶色を破るにいたりて役者にいまれける」と記述されている。

作品総数は役者絵が134枚。役者追善絵が2枚。相撲絵が7枚。武者絵が2枚。恵比寿絵が1枚。及び役者版下絵が9枚。相撲版下絵が10枚存在する。2008年にほぼ確実とみられる肉筆の役者絵も確認された(後述)。

ドイツの美術研究家ユリウス・クルトがレンブラント、ベラスケスと並ぶ世界三大肖像画家と激賞したことがきっかけで("Sharaku" 1910年)、大正時代頃から日本でもその評価が高まった。

『江戸名所図会』などで知られる考証家・斎藤月岑が1844年に記した『増補浮世絵類考』には、写楽は俗称斎藤十郎兵衛で、八丁堀に住む「阿州侯(阿波徳島藩の蜂須賀家)の能役者」であるという記述がある。これが唯一、江戸時代に書かれた写楽の素性に関する記述である。

八丁堀(現中央区湊町)には、当時蜂須賀藩の江戸屋敷が存在し、その中屋敷に藩お抱えの能役者が居住していた。また、蔦屋重三郎の店も写楽が画題としていた芝居小屋も八丁堀の近隣に位置していた。

“東洲斉”という写楽のペンネームも、江戸の東に洲があった土地を意味していると考えれば、八丁堀か築地あたりしか存在しない。さらには“東洲斉”を並び替えると、“さい・とう・しゅう”(斉・藤・十)というアナグラムになるとも推測することもできる。

しかし、長らく斉藤十郎兵衛の実在を確認できる史料が見当たらなかったことから、「写楽」とは誰か他の有名な絵師が何らかの事情により使用した変名ではないかという「写楽別人説」が数多く唱えられるようになった。

蔦屋が無名の新人の作を多く出版したのは何故か、前期と後期で大きく作品の質が異なるうえ、短期間に活動をやめてしまったのは何故か、などといった点が謎解きの興味を生み、別人説の候補として浮世絵師の歌川豊国、歌舞妓堂艶鏡、葛飾北斎、喜多川歌麿、司馬江漢、谷文晁、円山応挙、山東京伝、歌舞伎役者の中村此蔵、洋画家の土井有隣、作家の十返舎一九、俳人の谷素外など、多くの人物の名が挙げられた。

しかし近年の研究によって斎藤十郎兵衛の実在が確認され、八丁堀に住んでいた事実も明らかとなったため、現在では再び写楽=斎藤十郎兵衛説が有力となっている。その根拠は以下の諸点である。

以上のことから、阿波の能役者である斉藤十郎兵衛という人物が実在したことは間違いないと考えて良さそうだが、斉藤月岑の記した写楽が斉藤十郎衛であるという記述を確実に裏付ける資料は発見されていない。

ただし、『浮世絵類考』の写本の一つ(達磨屋伍一旧蔵本、斎藤月岑の増補以前の加筆か?)には「写楽は阿州の士にて斎藤十郎兵衛といふよし栄松斎長喜老人の話なり」とある。栄松斎長喜は写楽と同じ蔦屋重三郎版元の浮世絵師であり、写楽の事を実際に知っていたとしてもおかしくはない(長喜の作品「高島屋おひさ」には団扇に写楽の絵が描かれている)。

2008年、ギリシャの国立コルフ・アジア美術館が収蔵する浮世絵コレクションに対して、日本の研究者が学術調査を行った際、写楽の署名のある肉筆扇面画『四代目松本幸四郎の加古川本蔵と松本米三郎の小浪』が確認された。

絵柄の場面は寛政7年5月(1795年6月)に江戸河原崎座で上演された『仮名手本忠臣蔵』の配役と一致することから、従来写楽が姿を消したと思われていた1795年初頭以後に描かれたものと推定できる。写楽筆と言われる肉筆画は数点知られているが、多くの専門家が確実と認めた作品はこれのみである。