※モニターにより実際の色とは異なって表示されます。

全国の美術館の情報や絵画・彫刻・アートなど芸術作品と画家・作家の紹介

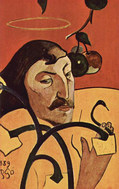

ウジェーヌ・アンリ・ポール・ゴーギャン(ゴギャン)(Eugène Henri Paul Gauguin, 1848年6月7日 - 1903年5月8日)は、フランスのポスト印象派の最も重要かつ独創的な画家の一人。「ゴーガン」とも表記・発音される。

1848年、二月革命の年にパリに生まれた。父は共和系のジャーナリストであった。ポールが生まれてまもなく、一家は革命後の新政府による弾圧を恐れて南米ペルーのリマに亡命した。しかし父はポールが1歳になる前に急死。残された妻子はペルーにて数年を過ごした後、1855年、フランスに帰国した。こうした生い立ちは、後のゴーギャンの人生に少なからぬ影響を与えたものと想像される。

フランスに帰国後、ゴーギャンはオルレアンの神学学校に通った後、1865年、17歳の時には航海士となり、南米やインドを訪れている。1868年から1871年までは海軍に在籍し、普仏戦争にも参加した。その後ゴーギャンは株式仲買人(証券会社の社員)となり、デンマーク出身の女性メットと結婚。ごく普通の勤め人として、五人の子供に恵まれ、趣味で絵を描いていた。

印象派展には1880年の第5回展から出品しているものの、この頃のゴーギャンはまだ一介の日曜画家にすぎなかった。株式相場が大暴落して仕事に不安を覚えたとき、安定した生活に絶対的な保証はないと気付き、勤めを辞め、画業に専心するのは1883年のことである。

1886年以来、ブルターニュ地方のポン=タヴェンを拠点として制作した。この頃ポン=タヴェンで制作していたベルナール、ドニ、ラヴァルらの画家のグループをポン=タヴェン派というが、ゴーギャンはその中心人物と見なされている。ポン=タヴェン派の特徴的な様式はクロワソニズム(フランス語で「区切る」という意味)と呼ばれ、単純な輪郭線で区切られた色面によって画面を構成するのが特色である。

1888年には南仏アルルでゴッホと共同生活を試みる。が、2人の強烈な個性は衝突を繰り返し、ゴッホの「耳切り事件」をもって共同生活は完全に破綻した。一般的にゴッホが自ら耳を切ったとされるこの事件だが、近年になり異説が唱えられ、耳を切ったのは実は剣を振りかざしたゴーギャンであったとも言われる(ゴッホ美術館専門家などは反論している)。

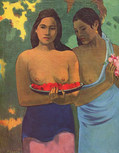

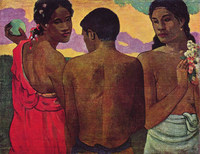

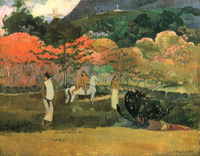

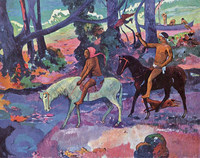

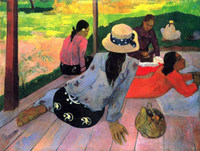

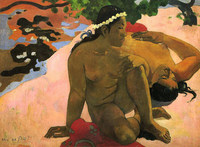

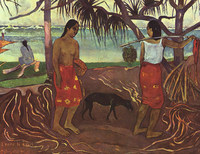

西洋文明に絶望したゴーギャンが楽園を求め、南太平洋(ポリネシア)にあるフランス領の島・タヒチに渡ったのは1891年4月のことであった。しかし、タヒチさえも彼が夢に見ていた楽園ではすでになかった。タヒチで貧困や病気に悩まされたゴーギャンは帰国を決意し、1893年フランスに戻る。

叔父の遺産を受け継いだゴーギャンは、パリにアトリエを構えるが、絵は売れなかった。(この時期は、詩人マラルメのもとに出入りしたこともある) 一度捨てた妻子にふたたび受け入れられるはずもなく、同棲していた女性にも逃げられ、パリに居場所を失ったゴーギャンは、1895年にはふたたびタヒチに渡航した。

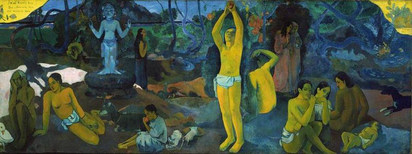

タヒチに戻っては来たものの、相変わらずの貧困と病苦に加え、妻との文通も途絶えたゴーギャンは希望を失い、死を決意した。こうして1897年、貧困と絶望のなかで、遺書代わりに畢生の大作『われわれはどこから来たのか われわれは何者か われわれはどこへ行くのか』を仕上げた。しかし自殺は未遂に終わる。最晩年の1901年にはさらに辺鄙なマルキーズ諸島に渡り、地域の政治論争に関わったりもしていたが、1903年に死去した。

ポール・セザンヌに「支那の切り絵」と批評されるなど、同時代の画家たちからの受けは悪かったが、没後西洋と西洋絵画に深い問いを投げかけたゴーギャンの孤高の作品群は、次第に名声と尊敬を獲得していった。

イギリスの作家サマセット・モームの代表作「月と六ペンス」(初刊は1919年出版)の主人公の画家のモデルであった。